認識腦中風:腦中風前兆、症狀、最新治療趨勢

全球與台灣腦中風盛行率

腦中風(腦血管意外)是全球主要的死亡與失能原因之一。根據 World Stroke Organization (WSO) 2022 年報告指出,全球每年約 1,220 萬人罹患腦中風,每年全球約有 760 萬人被診斷為缺血性腦中風患者,其中超過600萬人因腦中風喪生。腦中風的危險因子包括高血壓、糖尿病、高膽固醇、吸菸、肥胖以及缺乏運動,特別是在老年族群中,發病率更高。

台灣的腦中風發生率同樣居高不下,根據衛生福利部統計,腦中風常居國人前十大死因的第四位,每年約有3萬名新發病例,並有約1萬2千名患者喪生。腦中風不僅影響患者的生活品質,也對家庭與社會帶來沉重負擔。儘管近年來透過醫療技術進步與健康意識提升,腦中風的防治工作有所加強,但仍需進一步提升民眾對腦中風預防與早期治療的認識。

腦中風黃金治療4.5小時

腦中風可分為缺血性腦中風(約佔80%)與出血性腦中風(約佔20%)。當腦血管阻塞或破裂,導致腦部血流中斷時,腦細胞會迅速壞死,因此搶救時間至關重要。根據衛福部 104 年統計資料顯示,國人一生中平均長照時間為7.3年,另依內政部調查,照顧身心障礙者支出每年約24~48萬元不能,相當於需支出約新台幣 175-350萬元,對於許多家庭來說是相當沉重的負擔。

目前臨床上對於缺血性腦中風的標準治療是靜脈血栓溶解劑(tPA),雖然衛福部已於民國 112 年10月1日放寬「tPA 處置時間」,從黃金治療3小時延長至4.5小時;112年11月1日放寬「急性腦中風取栓術執行時間」,從8小時延長至24小時。然而,錯過此黃金治療時間窗,患者接受tPA治療的效果會大幅下降,且可能增加出血風險;此外,僅部分醫院提供機械取栓手術,且並非所有患者都適合此類手術,根據過去研究顯示,實際接受上述急性中風治療的患者不超過 30%,而因為錯過治療時間所造成失能的時間卻是永久的。

因此,識別腦中風的前兆並及早就醫是關鍵。常見腦中風症狀可透過「FAST原則」判斷,包括:

- F(Face):臉部不對稱、嘴角歪斜

- A(Arms):單側手臂無力、舉不起來

- S(Speech):說話含糊不清、難以理解

- T(Time):若出現上述症狀,應立即就醫

什麼是慢性腦中風?有辦法治療嗎?

許多患者即使在黃金4.5小時內接受治療,仍可能因腦部受損導致後遺症,如偏癱、語言障礙、吞嚥困難等,這些狀況稱為「慢性腦中風」。目前針對慢性腦中風的復健方式包括物理治療、職能治療與語言治療,然而恢復效果有限,使許多患者與家庭面臨長期照護挑戰,長年下來費用相當可觀。

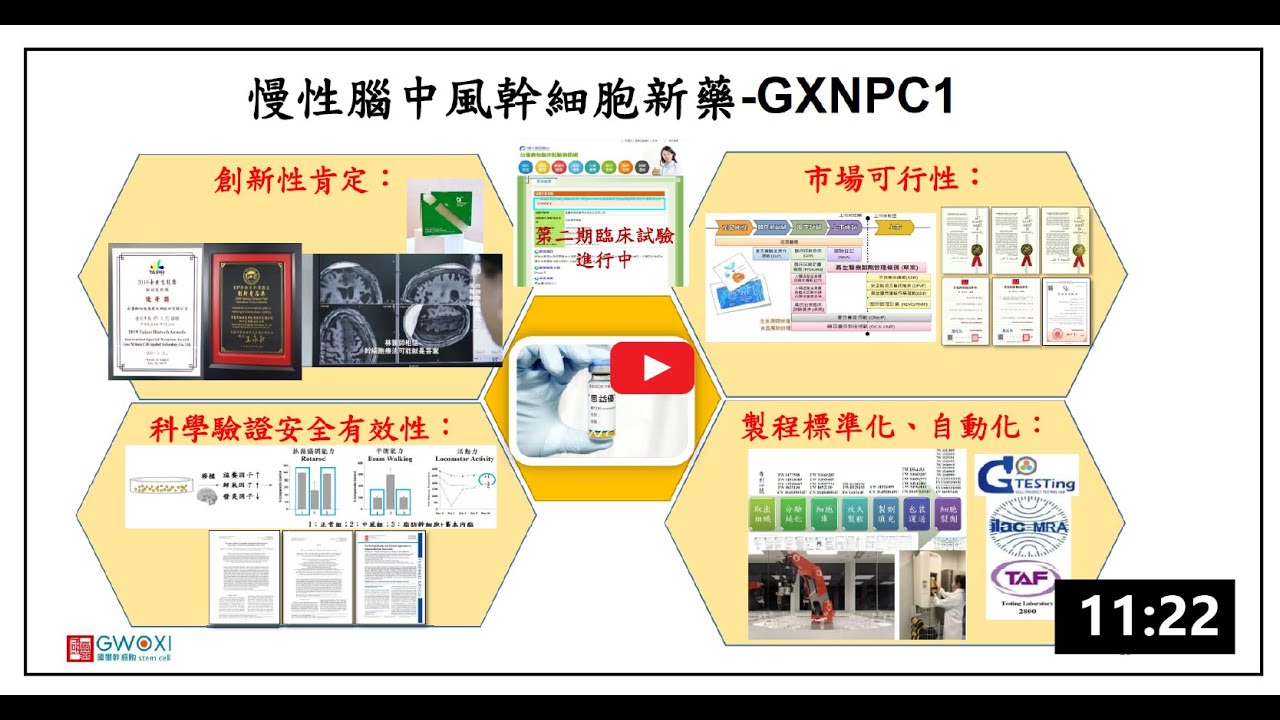

在再生醫學的發展下,幹細胞治療為慢性腦中風患者帶來新希望。幹細胞新藥思益優(GXNPC1),利用間質幹細胞(MSCs)的修復能力,促進神經再生與功能恢復。臨床前研究顯示,GXNPC1可透過減少神經發炎、促進血管新生與修復受損神經元,來改善腦中風後遺症。臨床一二期結果顯示,GXNPC1 能改善NIHSS 分數,意即改善綜合失能能力,包含言語、動作、自理生活等評估,並在巴氏量表上也看到顯著的改善;此外,觀察到注射後半年患者的腦梗塞區域顯著縮小。綜合以上成果,GXNPC1 備受期待為慢性腦中風的新治療模式。

目前GXNPC1已進入臨床試驗三期申請階段,並同步規劃申請再生雙法中的條件附款,期許能盡速為腦中風患者提供新的治療選擇。未來,國璽將持續推動再生醫學技術發展,透過創新細胞治療方案,提升腦中風患者的生活品質,為全球腦中風治療領域開創新局。

參考資料

- 2016年3月10日,衛生福利部。銀色海嘯來襲- 如何推動長照保險制度公聽會。

- 衛生福利部統計處。https://dep.mohw.gov.tw/dos/cp-5223-62358-113.html。

- 衛生福利部,再爭取搶救生命黃金時間健保自112年11月1日放寬急性缺血性腦中風取栓術執行時間。https://www.mohw.gov.tw/cp-16-76421-1.html。

- Chiu TL, Baskaran R, Tsai ST, et al. Intracerebral transplantation of autologous adipose-derived stem cells for chronic ischemic stroke: A phase I study. J Tissue Eng Regen Med. 2022;16(1):3-13. doi:10.1002/term.3256